Ilustrado y anticolonialista, se balanceó entre dos siglos: del XVIII, el culto al saber; del XIX, el impulso del caos que habría de prolongarse en un México vulnerado, débil y sin rumbo. Fue párroco y maestro en el templo; afuera, padre de al menos cuatro hijos, ignorados por él y por la historia. Desde la perspectiva eclesial, estuvieron fundadas las acusaciones durante el proceso de excomunión: la Iglesia tenía sus leyes. Si este aspecto de su conducta encabezara la biografía del rebelde que fue, variaría la visión oficial del héroe, amañadamente despojada del lado oscuro. Sus contradicciones explican por qué, para unos, su “Grito” de Dolores fue el signo fundador de la nación. Otros lo acusaron de inoportuno: un revoltoso que al azuzar a la muchedumbre ignorante, justo cuando la corona española caía por sí misma, impidió el cambio pacífico de poderes a costa de la tremenda destrucción de varias generaciones. Invadida por tropas napoleónicas, con la monarquía degradada y jalonada internamente por enfrentamientos civiles, España no estaba en condiciones de autogobernarse; menos aún podría contener los movimientos de indepencia de las colonias americanas: si Carlos IV era un blandengue inútil, su hijo y sucesor, Fernando VII, fue un absolutista traidor, enemigo de su patria y el mayor perseguidor de Manuel Godoy: el poder que fuera detrás del poder que ostentó su madre, María Luisa de Parma. Eso, sin descontar la fatídica imposición de José I, hermano de Napoleón. La figura del verdadero Miguel Hidalgo y Costilla aguarda el talento del novelista capaz de entender, inclusive, cómo se altera el carácter de muchos hombres al envejecer. De atender este fenómeno frecuente podrían examinarse desde perspectivas más realistas algunos de sus excesos, desvaríos y el cúmulo de malas decisiones que no fueron inofensivas.

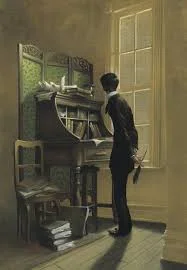

Desde sus días de estudiante lo apodaron “El zorro” en el Colegio de San Nicolás Obispo, en Valladolid, del que después fue rector. Como zorro sorteó cercos de la escolástica al disertar sobre una ética “humanizada y flexible”, más próxima al futuro positivismo que a la especulación pura del espíritu. Destacado maestro, probó el dilema entre obediencia sacerdotal y autonomía moral. Eligió la segunda, aun a sabiendas que las transgresiones tienen un alto precio en la Iglesia, cuya intoleracia era previsible y total. Proclive al escándalo, fue un cura insurrecto, disipado y civilizador: criollo dividido en actitudes y aspiraciones atípicas e inconciliables. Los vaivenes de su carácter recuerdan la idea del destino a la manera griega; pero también la importancia de la circunstancia, como después examinaría Ortega y Gasset.

Víctima de dos servidumbres, su biografía nos obliga a pensar el significado del héroe. Especialmente en el México donde las hazañas se entremezclan de insurrección y cuestiones de fe. El Panteón nacional está sembrado de tales ejemplos perturbadores. Ensalzado y aborrecido con idéntica exageración, Hidalgo encarnó uno de estos enigmas desde que José María Luis Mora destacara los riesgos de convertir a los líderes de la insurgencia en héroes nacionales, santos o demonios. Imposible negar que en el “Padre de la patria” se conjuntaron grandes ideales y episodios turbios, públicos y privados. Su saber iba detrás de la tempestad: de ahí la controversia sin resolver que, hasta nuestros días, encubre su verdadero carácter. Al recontar los sucesos, Lucas Alamán y Lorenzo de Zavala lo llamaron irresponsable por convertir un Golpe de Estado más o menos pacífico en ahogadero de sangre. Divididas las opiniones, el tiempo, el sentimiento popular de orfandad y algunas plumas entusiastas se encargarían de construir al héroe y su arquetipo de patria. Otros historiadores, en el caso contrario, lo interpretaron como el hijo del arrebato que disfrutaba el mando imbuido del poderío que le daba la sotana, su habilidad en el púlpito y un aspecto de anciano aguerrido y respetable.

Teólogo a la par que jinete, desde el púlpito y en la cátedra dominó el uso de la palabra. Con ajustarse a su fe y jamás dudar de los dogmas que defendió hasta la muerte, Dios para él no era juez implacable en cuyo nombre la Iglesia cancela la voluntad, limita la conciencia y ejerce el poder absoluto. Podríamos suponer que su Dios era “de infinita bondad”. Imposible dudar de su talento para darse cuenta de que su patria, como el resto de América, estaba ávida de milagros. Y él quiso encarnar el suyo. Lector de Billuart, en sus manuales de teología quizá aprendió a valorar la soberanía popular. Mediante su breve pero fecunda formación con jesuitas, entre sus doce y catorce años de edad, hasta que la Compañía de Jesús fuera expulsada del país, Hidalgo observó otra manera de asociar religiosidad y conciencia innovadora. Con idéntico brillo se plantó en las aulas, en el púlpito, en la cátedra y en el confesionario. Su tolerancia lo emparentó a los protagonistas de los prolegómenos liberales aunque, en vez del laicismo en la educación y las propuestas positivistas que acompañarían al ascenso de la República, el cura depositó en la Independencia el fermento criollo de una nación que, según dijo al levantarse en armas, había sido vilipendiada, explotada y esclavizada por el gobierno español.

Lo describieron viejo y giboso, aunque al ser fusilado, en martes 30 de julio de 1811, tuviera 58 años de edad. Entre el sacerdote, el maestro y el cabecilla insurgente tramó una historia personal fascinante, cuya verdad aguarda el trabajo de una buena pluma para descubrirlo. Héroe y antihéroe, lo habitaron las Furias. Sucumbió a su pasión hasta literalmente “perder la cabeza”: una imagen que no podría ser más simbólica para México tratándose del “padre de la patria”. Patria acéfala, como la realidad. Transgredió todas las prohibiciones y fue juzgado militar y eclesiásticamente. Al final, encarcelado, protestó fidelidad a la Iglesia y a la doctrina católica, apostólica y romana, aunque fue degradado en impresionante ceremonial y luego entregado a la autoridad militar. Acusado de alta traición y “alevosos homicidios”, se arrepintió de haber causado la muerte a una muchedumbre inocente con estas palabras: “¿Cuál será mi sorpresa, cuando veo los innumerables pecados que he cometido como cabeza de la insurrección? Yo veo la destrucción de este suelo que he ocasionado, las ruinas de los caudales que se han perdido, la infinidad de huérfanos que he dejado, la sangre que con tanta profusión y temeridad se ha vertido, y lo que no puedo decir sin desfallecer, la multitud de almas que por seguirme estarán en los abismos.”

Cuando menos dos veces examinó a profundidad su conciencia: al decidir sublevarse y al aceptar su sentencia. Para explicar su actitud dijo que un “frenesí” se apoderó de él. Que le nubló la vista y lo hizo olvidar “la horrible responsabilidad” de haber seducido a sus seguidores. La culpa moral, sin embargo, no le impidió enfrentarse a la muerte con asombrosa serenidad. Tanta, que se requirieron tres descargas y un tiro de gracia para acabar con su vida, porque los soldados no pudieron apuntar de tan impresionados que estaban por su valor, su afable tranquilidad. Fue un seductor hasta el fin. Aun sus detractores reconocieron que no era difícil tenerle cariño. Pedro Armendáriz, a cargo del pelotón de fusilamiento, recordaría, años después, que el cura les clavó "aquellos hermosos ojos que tenía”, mientras “los soldados temblaban como unos azogados”.

Pidió perdón con sinceridad. Dedicó sus últimos días a leer, escribir y orar con tal ecuanimidad que nadie podía evitar sentirse turbado ante la gran simpatía que le profesaban. Excomulgado, a Dios dejó el ajuste de cuentas y a sus compatriotas el saldo de una revolución a la que todavía aguardaban años y numerosas vicisitudes antes de consumar una idea de nación ya que, de patria, poco o nada se rescataba. Formado para defender la vida y el orden moral, ciertamente envileció sus principios al elegir el camino de las armas y persuadir a feligreses, alumnos, indios, criollos y simpatizantes de unirse a la causa. Abolió la esclavitud en varias ocasiones, aunque su inexperiencia política le impidió entender que en pleno declive del imperio peninsular, el absolutismo virreinal, con su virrey en fuga, tenía de suyo contados sus días, como demostraron los hechos.

Dejó que su fervor guadalupano moldeara un espíritu independiente en la conciencia exasperada de los subyugados por el monopolio español. Es válido dudar sobre si fue o no inoportuna su insurrección porque, adueñado de la turbulencia europea, Napoleón inventó en su hermano mayor, José I Bonaparte, un rey español al que por cruel y borracho apodaron “Pepe botella”. Ése fue el fin del ya decadente y torpe imperio peninsular y, por tanto, en las colonias americanas también recayó el efecto desestabilizador en los intereses locales. El río revuelto importado de España agitó los ánimos de las víctimas de un sistema de castas cuando, encaramado al poder de su palabra y avalado por la autoridad moral que representaba, Miguel Hidalgo y Costilla cedió a la tentación mesiánica para confrontar la intransigencia del Virreinato.

Fue, sigue siendo por sus contradicciones implícitas, una de las figuras decisivas para aclarar oficios fastos y nefastos de la Iglesia a favor o en contra del mestizaje espiritual. Falta, pues, un estudio sobre la Iglesia portadora y depositaria del saber de experiencia que influyó en el ímpetu liberador del teólogo, maestro y cura guanajuatense. Y también de su contraparte: la sin razón y el más puro conservadurismo reaccionario que, al través de mentalidades furibundas que todavía subsisten y se reproducen, ha impedido crear un país digno, con derechos y libertades universales.

Año tras año se conmemora al “Padre” e hijos de la patria acéfala, los mexicanos siguen sumidos en la ignorancia que dificulta entender, conocer y transformar el viciado nacionalismo. Nacionalismo pertinaz, exacerbado y ridículo. Nacionalismo cerrado, de espaldas a la democracia y apegado a la máscara y al grito infecundo. Hay que recordar que por órdenes de Calleja, irónicamente fuera un tarahumara quien, con alfanje muy afilado y ante la presencia del general Salcedo, cortara la cabeza del cura Hidalgo, cuyo cadáver, cosido por las balas, yacía inerte sobre un tablón del hospital Real, donde estuvo preso en Acatita de Baján. Mientras el indio se iba con los 25 pesos de plata que le “regaló” el jefe español por decapitar el cadáver del ejecutado, la hermandad de penitentes franciscanos cavaba la fosa en la capilla de san Antonio, en su convento, para sepultar el cuerpo acéfalo de quien tanto sufrió y arriesgó por los indios.

Casi tres meses después, en octubre de 1811, ese rostro ya verdoso, desprendido de su cuerpo, sería trasladado a Guanajuato por órdenes de Calleja. Allí, en sendas jaulas de hierro pendientes de los cuatro ángulos de la alhóndiga de Granaditas, quedarían colgadas, durante diez crueles e impresionantes años, hasta el 28 de marzo de 1821, las cabezas de los cuatro insurgentes principales: Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende y José Mariano Jiménez. Como señal de advertencia o anuncio intimidtorio, quedaría también a la vista de quienes supieran leer la siguiente inscripción:

Las cabezas de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, insignes facinerosos y primeros caudillos de la revolución; que saquearon y robaron los bienes del culto de Dios y del real Erario; derramaron con la mayor atrocidad la inocente sangre... Fueron causa de todos los desastres, desgracias y calamidades que experimentamos... Aquí clavadas por orden del señor brigadier don Félix María Calleja del Rey, ilustre vencedor de Aculco, Guanajuato y Calderón, y restaurador de la paz en esta América.

Seguir la pista de las cabezas a las que llovió, secó el sol, sacudió el viento y apergaminó el calendario hasta reducirlas a hueso. Inquirir su misterio allí colgadas, enjauladas, desgastadas y por fin descolgadas y sepultadas temporalmente por órdenes de Anastasio Bustamante en el panteón de san Sebastián de esa ciudad, el 28 de marzo de 1821. Descifrar el momento en que un decreto de Vicente Guerrero declarara a Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez Beneméritos de la Patria. Imaginar cómo el 17 de septiembre de 1823 -y tras finalmente ser acreedores del oficio de difuntos durante una ceremonia monumental- eran depositados los cráneos en la bóveda de los virreyes, bajo el altar de los reyes de la Catedral Metropolitana, con la presencia de autoridades civiles y religiosas. Luego, inquirir por qué 72 años después, en 1895, como tocadas por cierto signo que les impedía reposar, las calaveras fueron trasladadas a la capilla de San José, allí mismo en la Catedral. Porteriormente recorrer con ellas la memoria de un atribulado siglo XIX de miserias y sinsabores nacionales hasta que, en 1925, fueran trasladadas con honores a la columna de la Independencia. Y pensar lo que sus cuencas huecas no vieron: enfrentamientos liberales y conservadores, el inaudito período dictatorial de Santa Anna y la pérdida de casi dos terceras partes del territorio, 283 agravios e invasiones extranjeras, un falso imperio, el triunfo de la República, dos revoluciones más, el Maximato y el sinfín de vicisitudes desde la creación del presidencialismo por Lázaro Cárdenas hasta el actual neoliberalismo a la mexicana nos forzaría, ciertamente, a buscar en el pasado la hebra de turbación, el nudo que nos atora y entorpece la visión del futuro.

Sí, Hidalgo cifró con su “grito” –o alharaca- el final y un principio de Patria asida a su “red de agujeros”. Es el padre de la historia accidentada que, como su destino, no atina a reunificar sus fragmentos. Las cabezas allá colgadas durante una década sugieren multitud de ironías. Entre otras, la realidad de los indios y el hecho revelador de que haya sido un sacerdote criollo, sin cabeza, el investido de paternidad en un pueblo de huérfanos y siervos que mal hablan y dicen poco porque visv distraídos en gritar, violentar y despreciar lo ajeno y distinto, lo que no comprenden porque lo ignoran. Héroes “fundadores”, desprendidos de sus cuerpos, cosidos a balazos, confinados primero entre pertrechos… ¡Vaya historia de la que descendemos!

En viaje o colgadas a cielo abierto ante la mirada imperturbable de los guanajuatenses, aquellos héroes sin cabeza quizá comprobaron, ya sin pasión, que no sólo es trágico el destino del Hombre, también es lenta, dolorosa y sembrada de tentativas y fracasos la difícil hazaña que nos fuerza a entender que los mexicanos vivimos ciegos y sordos, en lucha permanente contra el absoluto odio a nosotros mismos y contra el poder de dioses y poderes oscuros.